香川県のYRW基地(WST)は、高松市に2ヶ所・丸亀市(丸亀駅)・まんのう公園 の4ヶ所

(YRWを歩き出した頃('12年)には、8ヶ所もあったが)県に1ヶ所という所も多い西日本では多い方だ

10時過ぎに 瀬戸大橋(瀬戸自動車道):坂出ICに近づくと 正面に 「讃岐富士(飯野山)」

前回は駅近くのショッピングモールに車を止めたが、今回は宿に止めて WSTへ

|

|

ここからのコースは 3コース (前回訪問時に、他コースのMAPも頂いた)

1:丸亀城下町コース 13㎞ [500選:香川-03]:前回踏破済み

2:金毘羅街道コース 14㎞ [500選:香川-03]

金毘羅・丸亀街道で 「JR琴平駅」までのワンウェイ

3:本島コース A:16㎞ B:11㎞

塩飽諸島本島 戦国時代より塩飽諸島の政治、文化の中心地であったため、塩飽勤番所、

寺、人名の墓、笠島町並み保存地区等の史跡、文化財が島のいたる所に多く残っている。

「本島コース」も面白そうだが、船が2~3時間に1本

イヤーラウンドで、16㎞コースを歩くと ほぼ4時間 ・・ 明るいうちに戻れそうにないので断念

「金毘羅街道コース」 を歩くことにした

WSTから「高灯籠(琴平駅そば)」までの、ワンウェイ ・・ 「金刀比羅宮」はコース外

翌日の2Dコースにもなっているが、素通りするだけになりそうで 「本宮」参拝する事に

(奥社:奥之院 までは、更に1.5時間ほど掛かるらしいので 本宮に着いてから思案)

|

|

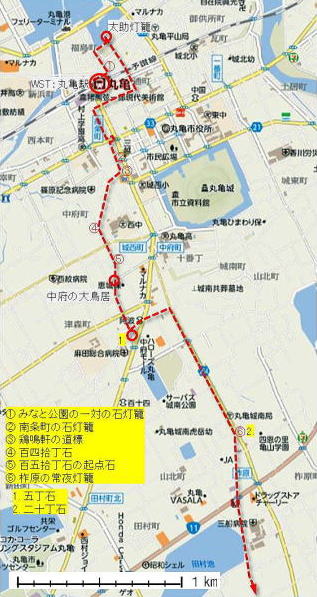

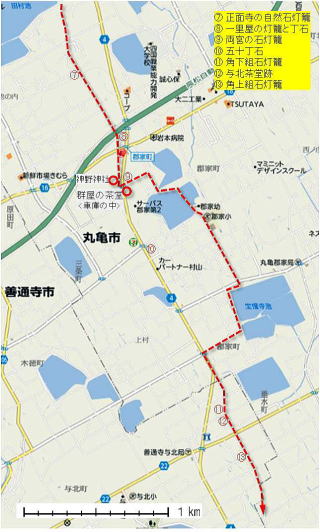

GPS:ゴールまで 15.4㎞ 高灯籠(琴平駅)まで徐々に上って100m足らず おまけ ゴール~本宮~琴平駅:+ 3.5㎞ ゴールから、長い石段を上って240mへ 金毘羅街道コースは 丸亀、多度津、高松、阿波、伊予・土佐街道 の金毘羅五街道のうち、最も栄えたのが丸亀 街道である。街道には所々に目印の石灯籠や 距離を印した丁石がのこっている。 コースMAPも これらの石灯籠・丁石(①~⑳)が表示され 確認しながらのウォーキングになる ①~⑩辺りは 前回歩いた「丸亀城下町コース」と重複 思い出しながら歩く |

|

||

| 駅のパン屋さんで買ったら「四国」になっていた しあわせぐるり、しこくるり 2017年春 「四国デスティネーションキャンペーン」開催 2017年春、四国が盛り上がります! |

|

MAPはA3白黒 コースの前後半が縦二列に記されている Yahoo! 地図に載せて予習しておいた (数字1.~5.は平成の丁石) が、観光案内所だけあって 立派な「金毘羅街道」のパンフレットを頂いた 街道の地図と 灯籠・丁石が写真入りで細かく解説されている 金刀比羅宮 「こんぴらさん」の名で親しまれている金刀比羅宮は、 仲多度郡の琴平山に鎮座し、住古には大物主神 (おおものぬしのかみ)を祀り「琴平宮(ことひらのみや)」 と称しました。 中古になると「金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)」 と改称し、永万元年(1165)相殿(あいどの)に崇徳 天皇(すとくてんのう)を合祀しました。 その後、神仏分離により現在の「金刀比羅宮」と なったのは、明治22年(1889)のことです。 今も、農業・漁業・医薬・技芸など広汎な御神徳を持つ 神様として、全国の人々の厚い信仰を集めています。 |

中府三軒家にあったものが、中府の大鳥居に移され 平成元年に再び移された

集められた中で、最高額の80両を寄進した塩原太助の名をつけてこう呼ばれる。

|

|

JR「予讃線」をくぐって、前の商店街に入る

|

|

幹線道路から1本住宅街に入った「金毘羅街道」 ・・ 市街地は、道路の「タイル」が目印

|

|

「左金毘羅道」「本宮百五十八丁」と刻まれた道標を兼ねた灯籠

平成6年に ここに移された

交通量の多い通りを横断する為、横の信号まで迂回

|

|

「②南条町の石灯籠」 明和元年(1764)に建立された常夜灯で当時の場所に現存している

|

|

「西せんつうしことひら道」「北汽車海岸へんろふ道」「南きのさき阿波街道」とある(らしい)

ここから 東へ500mが「丸亀城」

みちは、住宅街を西に折れて、南下 ・・ 「タイル」に従って進む

|

|

丁石を兼ねた灯籠。

元々は普通の道標であったのが、後に火袋を乗せて灯籠道標になった

「中府の大鳥居」が見えて来た ・・ 金刀比羅宮の一の鳥居

昭和18年(1943)地震で崩れ、金刀比羅宮が修復した。

この辺りで 案内の「タイル」はなくなった

・・ 影になっているが右手前の電柱下に

|

|

・・ 丸亀湊(川口)から移されたともいわれ、「従是金毘羅江百五拾丁」と刻まれている

「1.五丁石」 ・・ 平成の丁石 ・・ 流石に新しく 文字も見やすい ここで、左折(東進)

|

|

県道204号線で右折(南下) ・・ 「丸亀城南郵便局」の先に

|

|

「二十丁石」の奥に

「⑥柞原(くはら)の常夜灯」 台座に「右こんひら道」とあり、道標も兼ねていたようである。

|

|

「国道11号線」を通り抜ける ・・ このみちは前回YRでも通った

(MAPの目印はGSとなっていたが・・店が変わっていた)

大きなため池「田村池」の東側を通り過ぎる (池の土手で水面はほとんど見えない)

|

|

| 「⑦正面寺の自然石灯籠」・・個人宅の庭? | |

|

|

| 「⑧一里屋の灯籠と丁石」・・「北丸亀」 |

|

|

「MOTORCYCLE SHOP 横田輪業」の 向かい側は「神野神社」

「横田輪業」さんの裏(南)の 車庫の中に「郡家の茶堂」

・・ 個人宅の車庫 ・・ 前回のYRWでは 通り過ぎそうになった ・・ 前回はここから、北に戻った

|

|

(MAP 「⑩五十丁石」 は そのまま県道南下だが、車が多いため池を巡るルートに迂回

観光案内所で貰ったパンフレットも、この「迂回路」が書かれていた)

そのまま 「皇子神社」に突き当って 右折(南下)し 「大池」と東の池の間を通る

「讃岐富士(飯野山)」が綺麗な姿を現している

|

|

「住宅街」を通り抜ける ・・ 多分 「天満神社」参道の石灯籠

ぼちぼち「金刀比羅宮」のある 琴平山が近くなっている(5~6㎞)のだろうが

方向は多分こちら(と、思う) ・・ 見えているのが、それなのか知らない

|

|

県道4号線の案内表示は「琴平8㎞・まんのう6㎞」

旧道に入って 200mほど

「⑪角下組石灯籠」 その下に「七十丁石」

「角下組石灯籠」は、その先の「角上組石灯籠」と一対と思われる

灯籠の竿に「奉献永代常夜燈」「金毘羅大権現」「寛政七年(1795)九月」とある(らしい)

|

|

街道のほぼ中間点に位置した最も大きい茶堂だった。

石灯籠は街道では一番高く、火袋が六面、中台も六面で、一辺に一字づつ

「金毘羅大権現」とかかれている。

この辺りは、少し 「街道」らしい 雰囲気が残っている

|

|

「⑬角上組石灯籠」 竿には ⑫と同じ様に

灯籠の竿に「奉献永代常夜燈」「金毘羅大権現」「寛政七年(1795)九月吉祥日」

畑の中の街道筋を進んで

|

|

| 分岐点に立つ 「⑭山下の道標」と 「3.九十丁石」 | |

|

|

| 県道200号線を越えて、県道4号線に入る |

|

|

水門に貼られた 「こんぴら街道」案内に従って進んだが ・・ 「茶堂跡」は 判らなかった

「豊隅(とみくま)神社」

|

|

大正3年(1914)の神社統合の際、付近の灯籠と丁石6本が遷されている。

「⑯善住木食上人(ぜんじゅうもくじきしょうにん)と護摩堂跡」 ・・ 境内を一回りしたが、判らなかった

旧丸亀市市章:丸亀藩京極氏の馬印「立鼓」として用いられていたもの ('05.3 新市章へ)

右に、「丸亀湊(起点石)」~通過点と現在地「百十丁 8.8㎞」~「金毘羅 百五十丁 12㎞」の表示

|

|

「⑰自然石の灯籠と百二十四丁石」

灯籠は竿に「金」の一字があるだけで、火袋以外は自然石のままである。

そばの丁石には「京小道具屋笹屋嘉右衛門」と寄進者の名前が刻まれている。

|

|

江戸幕府は、寛永19年(1642)に苗田村、榎井村、五条村、五毛村を天領(池御領)とした。

ここからあがる年貢を満濃池の改修や用水路の整備費にあてた。

畑と住宅が混在するみちを南下

|

|

| 信号交差点を渡って、次の道で右折 「⑲藤の棚跡と百三十一丁石」 奈良出身の放浪画家、大原東野の住居跡。 絵を売って金毘羅街道の修繕費にあてたという。 丹精込めて作った藤棚は名所にもなっていた。 |

|

|

MAPでは「国道319号:伊予街道」を過ぎたあたりと思って探したが ・・ 見つからず

「横瀬の石鳥居」が見えて来た

明治4年(1871)の建立。備前児島・塩飽島・丸亀・琴平の人たちの名がある。

その足元に「5.丁石」があった。

上の 土讃線も「電車が走れるのか?」と思うほど 平たい高架橋だが

その下も 「電車が通れるのか?」と 思うほど狭そうに見えた

|

|

気付かず通り過ぎそうになって、引返した

「高灯籠」

地鎮祭から5年がかりで万延元年(1860)に完成。 高さ27mの高灯籠は、

丸亀の沖合を通る船や金毘羅を目指して歩く人々の重要な目印になったという。

14:30 ゴール ・・ これは、すぐに判った

IVV認証 14㎞

(GPS:15.4㎞/3時間25分 4.50㎞/h ・・フラット・信号なしだが、YRWでは頑張った方だ)

2Dでは、階段を見ながら歩くだけになりそうなので 予習を兼ねて、本宮参拝する事に

「奥社(奥之院)」まで行くのは、(遅くなる・疲労蓄積など)翌日に影響が出そうで断念

|

|

大鳥居の右側が「琴電:琴平駅」

|

|

金倉川を渡ると、途端に観光地になり 参道までの500mほどに、土産物店が軒を連ねる

|

|

「大門365段まで 往復:6,800円 上り:5,300円 下り:3,200円」は 石段の駕籠屋さん

長い石段を上り始める

すぐに、「この石段 上って丁度 百段目」の看板のある「松浦百段堂」

百段目手前に 「一之坂鳥居」

|

|

一之坂鳥居から先の大門までは特に急な石段で、「一ノ坂」と呼ばれている

石段の一段づつは、それほど高くなく 途中に足休めの踊り場があるので

急がずに歩けば、それ程のことは無い

見えた来たのが「大門」 石段 365段:大門は神域の総門

水戸光国の兄である松平頼重候から寄進された、二層入母屋造・瓦葺

大門の中で、大きな傘をさして 飴を売る五軒の店は特別に宮域での商いを許された「五人百姓」

|

|

最後?に急な階段を上ると見えてくる 壮麗な社殿

帰路で参拝する事になっているという 「旭社」 石段628段

天保8年(1837)に竣工した社殿は、高さ約18m、銅板葺の総﨔造二重入母屋造で、

全て槻材が用いられている

|

|

唐破風と千鳥破風の棟が交錯する檜皮葺の屋根をもち、優麗温雅な様式になっている

横の展望台からの眺め

正面に「讃岐富士(飯野山:422m)」 平地の中にぽつんとあり、数字以上に高く見える

左手に 霞んでいるが 「瀬戸大橋」も、見えている

農業・殖産・医薬・海上守護の神として古来からの御神徳を仰がれています。

右側に「神饌殿」 入母屋造の檜皮葺

祭典や毎朝夕に神前に献ずる神饌を調進する所で「本宮拝殿」と北渡殿でつながっている

奥社(厳魂神社)は

樹木が鬱蒼とした静かな山道の様相を呈し、更に583段の石段で 約1㎞ 海抜421m

「健脚の人が、しっかり参拝して往復 1.5時間くらい掛かる」らしい ・・ あきらめて

|

|

本宮の御祭神である大物主神の后にあたる、高皇産霊神の御女、三穂津姫神を祭る

その前に 「銅馬」一文銭を集めて作られたといわれています。

文政7年(1824)に、周防國花岡驛上原惣左衛門延清より献納された

「絵馬殿」 ・・ 船の絵馬が沢山掛かっている

生きた駿馬を神に奉納したのが始まり ・・ 後に、絵に描いた「絵馬」を奉げるようになった

さらに、馬ばかりではなく、武者絵や美人画の絵馬も現れるようになった

金刀比羅宮は航海安全祈願の信仰を集めていることから、特に船の絵馬が多くみられる

|

|

(動力源は、太陽電池を使ったソーラーボート) 堀江健一さんが

1996年 太平洋 〔南米エクアドル~東京:約1.6万㎞〕 単独横断に使った船

船体に、ビール缶にして2.2万個分のアルミ材を再利用して造った船で、世界で初めての試み。

長さ9.5m 幅1.6mほどの大きさだが、最先端の技術が詰まっている

本宮を後に 石段を下って JR土讃線:琴平駅 ・・ こちらも、なかなかお洒落な駅だ

琴電:琴平駅 14:30 スタート~15:50 着 GPS:3.5㎞/1時間20分

コースそのものは、旧街道の趣はあまり残ってなく

「石灯籠や丁石」探しを除くと、田園と集落が点在する ふつうの郊外歩き

最後に、金刀比羅宮参拝が出来るので 1度は歩いておきたいみち

明日(12.3)も 「満濃池2DW」で金刀比羅宮に上るが 少しは練習になったのだろうか?